こんにちは!のぶやんです。

夏になると日本は太平洋高気圧に覆われるようになりますね。

日本の夏に大きな影響をもたらしている太平洋高気圧はなぜできるのか?どうやってできているのか?解説していきます。

僕の簡単なプロフィールです。

- 気象予報士(福岡)

- 家族だんらんが好き

太平洋高気圧はなぜできるの?でき方は?

夏になると日本付近に張り出してきて蒸し暑さをもたらす太平洋高気圧ですが、この太平洋高気圧はなぜできるのでしょう?またどうやってできているのでしょうか?

太平洋高気圧ができるのは、地球規模でのお話になります。

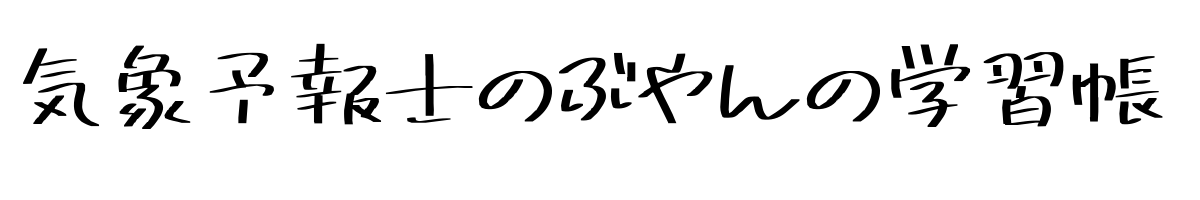

赤道付近では強い太陽からの日射の影響によって、強い上昇気流が発生します。

この赤道付近の積乱雲が発達している地域を「熱帯収束帯」と言います。

赤道付近で上昇した空気は、緯度30度付近で下降します。

この緯度30度付近の下降気流となっている地域を「亜熱帯高圧帯」といいます。

亜熱帯高圧帯の中にできる、夏頃に日本を覆ってしまう高気圧が「太平洋高気圧」なのです。

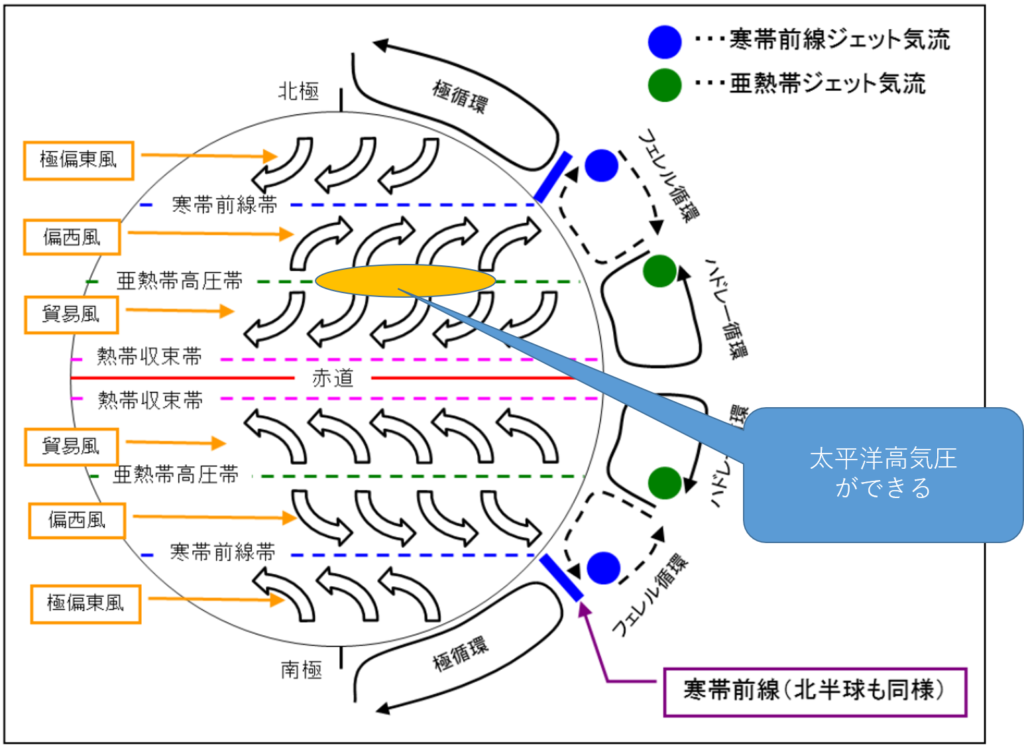

高気圧ってこんな感じで下降気流になります。

下降気流になると、下降する空気は気温が上昇してかつ雲もできにくくなります。

つまり、太平洋高気圧は地球規模の強力な下降気流のため、この高気圧に覆われると高温となるのです。

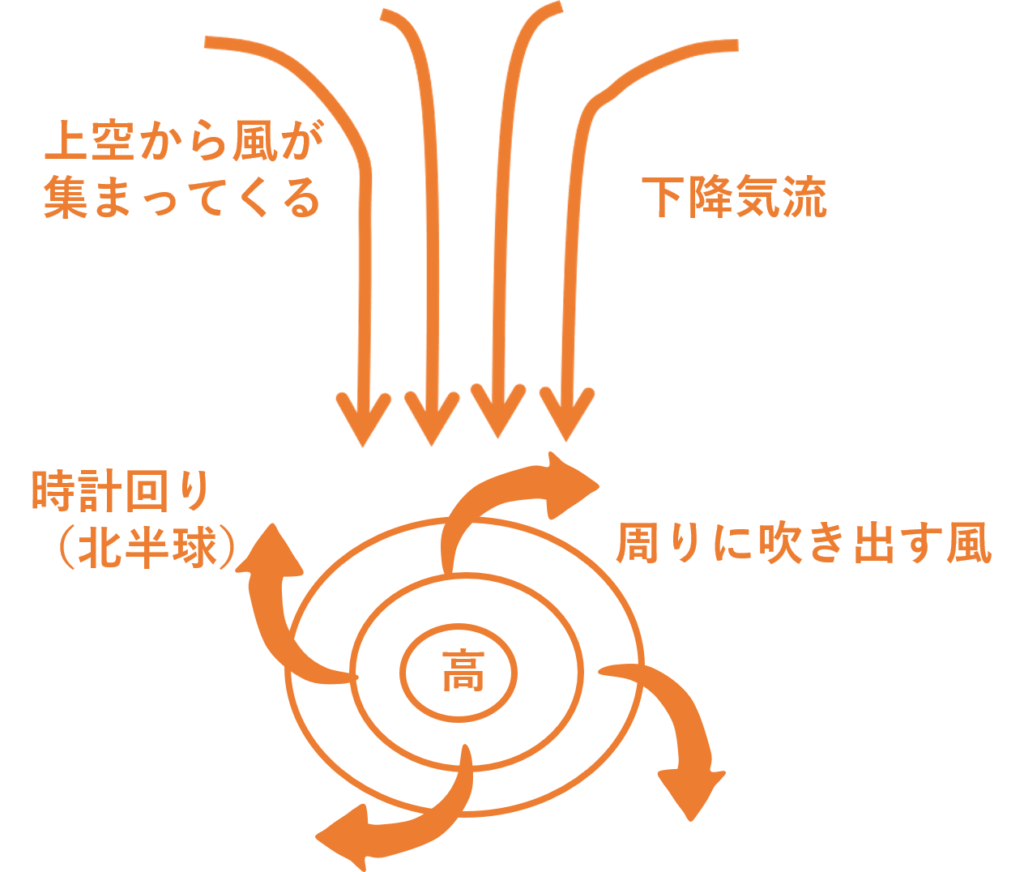

ちなみに、太平洋高気圧ができる緯度30度あたりって地図でみると海上です。

太平洋高気圧の中心は海上ってのがわかるかなあと思います。

なので地球規模の下降気流によってできた高気圧のため高温になって、さらに海上でできた高気圧であることから湿度が高くなり、太平洋高気圧は高温多湿の性質になるのです。

太平洋高気圧に覆われている時の天気図をみてみよう

太平洋高気圧のでき方についてわかったところで、太平洋高気圧の勢力が強まっている時の天気図を紹介しておきます。

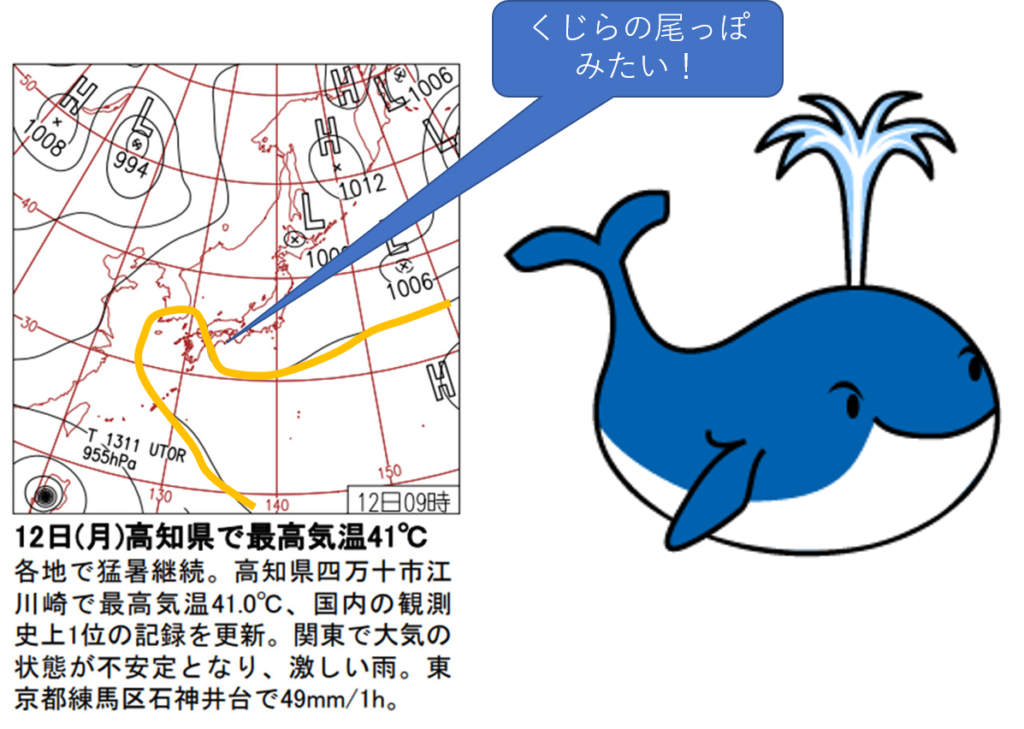

2013年8月12日の天気図です。

太平洋高気圧が鯨の尾っぽみたいになっているのが典型的な夏の天気図です。

この時、高知は最高気温41.0℃で当時歴代1位で話題になりました。

現在は、浜松(静岡県)や熊谷(埼玉県)で41.1℃が観測されていてこちらが歴代1位になっています。

まとめ

今回の内容についてまとめました。

- 赤道付近では強い太陽からの日射の影響によって、強い上昇気流が発生して亜熱帯収束帯を形成する

- 赤道付近で上昇した空気は緯度30度付近で下降気流となり亜熱帯高圧帯を形成し、この亜熱帯高圧帯の中にできるのが太平洋高気圧

- 地球規模の下降気流によってできた高気圧のため高温になって、さらに海上でできた高気圧であることから湿度が高くなり、太平洋高気圧は高温多湿の性質になる

以上が、「太平洋高気圧はなぜできる?でき方は?解説します」でした。

読んでいただきありがとうございました。