こんにちは!のぶやんです。

天気のことわざや天気の言い習わしって沢山ありますね。

今回は、そんな天気のことわざ(観天望気)をまとめて紹介していきます。

ことわざの意味についても一緒に解説します。

僕の簡単なプロフィールです。

- 気象予報士

- 家族だんらんが好き

- 天気のことわざ(観天望気)・言い習わしとは?

- 朝虹は雨、夕虹は晴れ

- カエルがなくと雨が降る

- 猫が顔を洗うと雨

- ツバメが低く飛ぶと雨

- 日かさ・月がさが出ると雨

- 富士山に笠雲・つるし雲ができると天気が下り坂

- 夕焼けは晴れ、朝焼けは雨

- 星が瞬いている(ちらちらする)と雨が降る

- 暑さ寒さも彼岸まで

- さば雲(鯖雲)が出ると雨

- 朝露がおりると晴れる

- 八十八夜の別れ霜

- 梅雨明け十日

- 雷が鳴ると梅雨が明ける

- ヒバリが高く昇ると晴れる

- トビが高く飛ぶと晴れ

- モズの高鳴き七十五日

- スズメが朝からさえずるのは晴れ

- クモの巣に露がつくと晴れ

- 霜がおりると晴れる

- 朝霧は晴れ

- 雷三日

- ひつじ雲がでると翌日雨が降る

- 波状雲が出ると天気が下り坂になる

- 飛行機雲が消えないと雨、消えると晴れ

- 東風吹けば雨

- お茶碗のご飯粒が綺麗にとれると雨

- カメムシが秋に多いと冬には大雪になる

- カマキリが高い所に卵を産むと大雪になる

- 雪が多い年は豊作(雪は豊年の瑞)

- 櫛のとおりが悪いと雨が降る

- 雷が鳴るとおへそをとられる

- 秋の夕焼け鎌を研げ

- 一雨一度

- 二百十日、二百二十日

- お茶が美味しいと晴れ

- 月夜の大霜

- 霜柱が立つと晴れ

- 春の北風は晴れ

- 夏の南風は晴れ

- ひつじ雲やうろこ雲が地震の予兆とされる

- 3月はライオンのようにやってきて子羊のように去っていく

- まとめ

天気のことわざ(観天望気)・言い習わしとは?

昔のひとは、自然や生き物の様子から天気を予想したりしてていました。

昔の人の知見が現在まで天気のことわざや言い習わしとして現在まで残っています。

現在でも科学的に通用するようなものもあるので見ていきましょう。

一通り知っておくと日常の天気変化を楽しめますよ~。

解説を記載していますが、もっと詳しく知りたいという場合には各リンクの記事を参照してみてください。

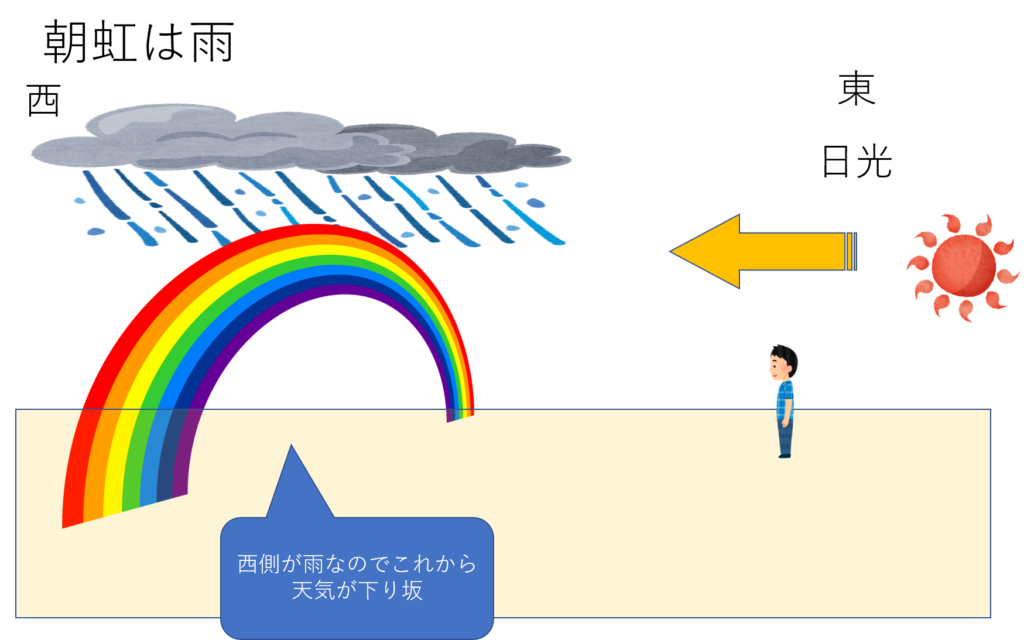

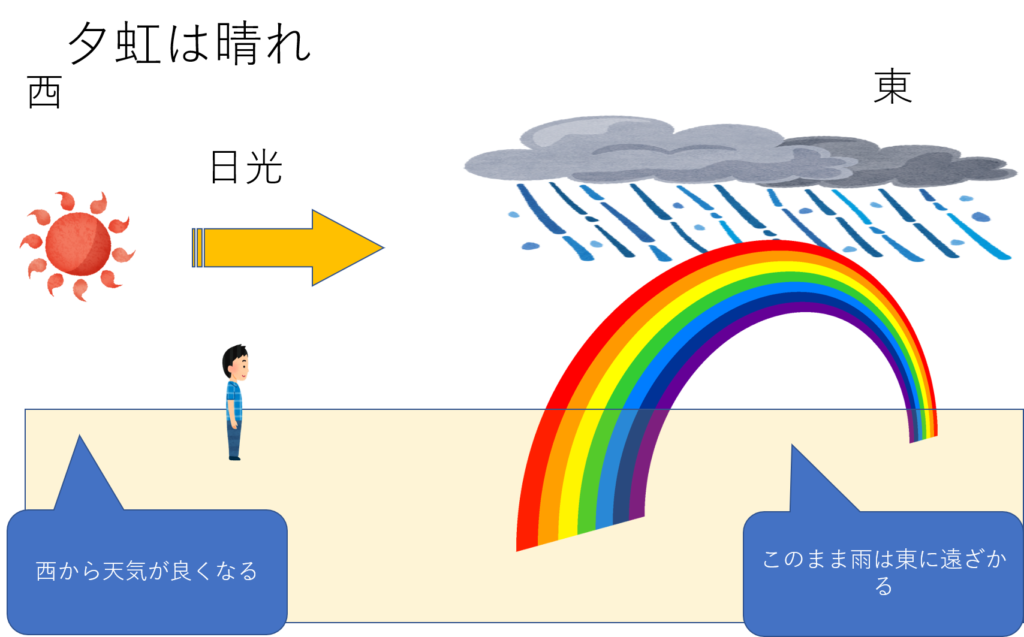

朝虹は雨、夕虹は晴れ

「朝虹は雨、夕虹は晴れ」は、日本の天気が西から東に変化していくことを利用した気象学的な根拠があることわざです。

朝虹は雨は、西側に雨が降っていることになるのでこと天気が下り坂になりそうだというのを示唆しています。

夕虹は晴れは西には沈んでいく太陽があって晴れていて、東に雨があってそのまま東に進むんでくので天気は回復していくってことを示唆しているためです。

詳しい解説は下の記事を参照してみてください。

カエルがなくと雨が降る

「カエルがなくと雨が降る」ってことわざがあります。

愛知教育大学の調査によれば、アマガエルが鳴いた翌日に雨が降った割合は36%の確率で翌日に雨、鳴かなかった翌日に雨が降った割合は11%とされます。

カエルが鳴くのは用途に応じて使い分けていて、繁殖期の春の夜に鳴くメイティングコール(広告音)と雨が近づいて湿度が高まることによるレインコール(雨鳴き)があります。

雨鳴きの時にカエルが鳴いていたら雨の可能性がありそうです。

猫が顔を洗うと雨

猫が顔を洗うと雨が降るっていわれることがあります。

これは猫のヒゲはレーダーのように周りを感知していて、湿度や風向や風速の変化を読み取っているとされます。

猫のヒゲは敏感なため、空気中に湿気が多くなると水分を含んで重くなってくると垂れてきてそれが気になって、顔を洗うような仕草をするので「猫が顔を洗うと雨」と言われています。

でも猫が顔を洗う動作はグルーミングという毛づくろいの行動のひとつで大抵の猫は1日に1時間以上はこのグルーミングをしているので天気に関わらず毎日やっています。

なので、猫が顔を洗ったら雨が降るとは限らないってことですね。

あと、気象学者の荒木健太郎さんもこのことわざは科学的根拠が不十分で信頼はできないよっていわれています。

ツバメが低く飛ぶと雨

「ツバメが低く飛ぶと雨」とは、低気圧が近づいて湿度が高くなるとエサとなる飛翔性昆虫が低い位置を飛ぶようになり、それをツバメが捕まえるためといわれています。

日かさ・月がさが出ると雨

低気圧が近づいている時に日かさ・月かさができやすいので「日かさ・月かさがでると雨」と言われています。

いまでもこのことわざが当たる確率は70%程度で当たりやすいです。

日かさ・月がさをみかけたらその後の天気変化はどうかな~と確認してみてください。

富士山に笠雲・つるし雲ができると天気が下り坂

富士山に笠雲・つるし雲ができる時は、春夏秋だと約80%の高確率で雨が降るといわれています(冬でも50~60%)。

富士山に笠雲・つるし雲がどうやってできるかは下の記事を参照してください。

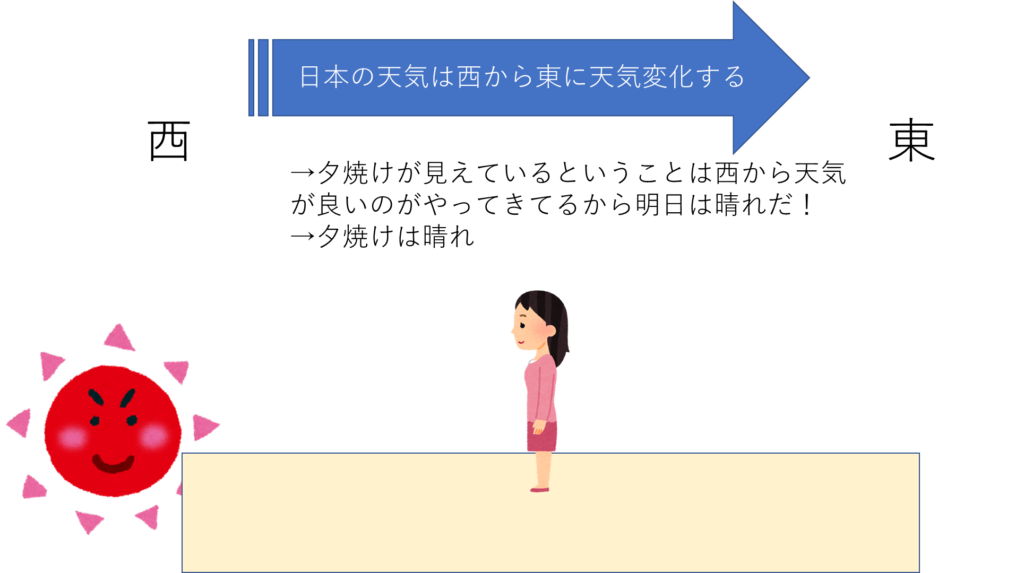

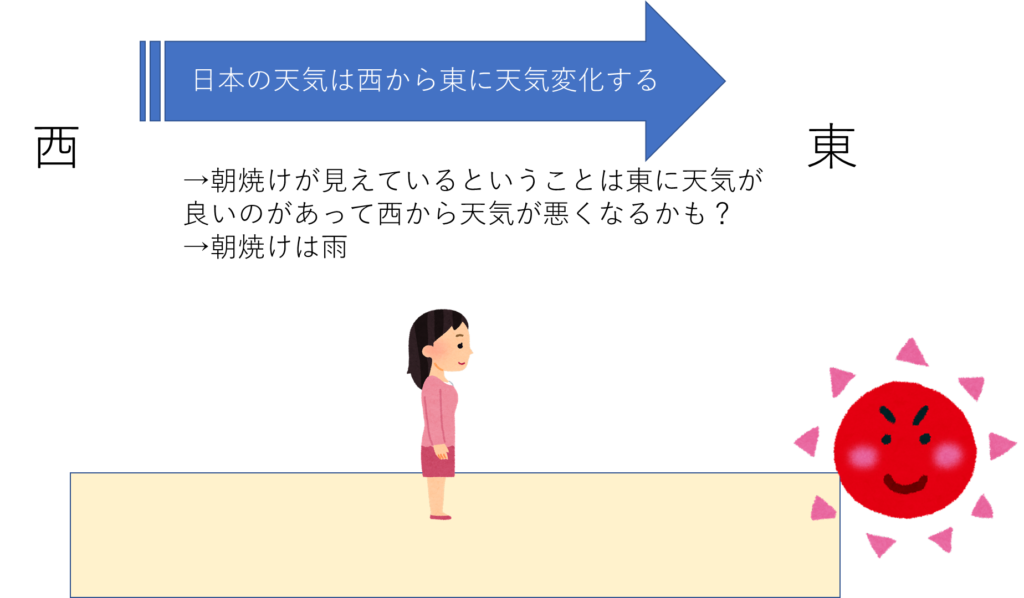

夕焼けは晴れ、朝焼けは雨

このことわざは、偏西風の影響によって日本の天気が西から東に変化することが影響しています。

夕方西の空が天気が良いから翌日は西から天気が良いのがやってくる前触れになるので「夕焼けは晴れ」っていわれています。

今度は朝焼けがみえているということは、太陽がのぼってきて東の空は天気が良いので、このあと東に天気が良いのは過ぎ去りつつあって、西の方からは天気が悪くなるかも?ってことで「朝焼けは雨」っていわれています。

ちなみに外国でもこれに似たことわざがあったりしてRed sky in the morning, sailors take warning. Red sky at night, sailor’s delight. (夕焼けは船乗りの喜びで、朝焼けは船乗りの警告)ってのがあります。

星が瞬いている(ちらちらする)と雨が降る

低気圧が近づいてくる時には温かい空気が流入して、星が瞬くようになります。

その後低気圧が近づくことで雨が降ることから「星が瞬くと雨」と言われています。

暑さ寒さも彼岸まで

「暑さ寒さも彼岸まで」とは、冬の寒さも春の彼岸までにはやわらぎ、夏の暑さも彼岸までにはしのぎやすくなるという意味です。

彼岸とは、春分の日・秋分の日の前後3日の1週間を彼岸といい、春のお彼岸・秋のお彼岸と呼ばれています。

でも最近では地球温暖化の影響で春だと冬の寒さは遠のいていて、夏の暑さが残暑厳しいのが残っていることが多くなってきていてちょっとことわざと季節感にずれが生じてきています。

さば雲(鯖雲)が出ると雨

温暖前線の上空の前線面にできたさば雲(巻積雲)がみえたら、低気圧が近づいてきているサインになることから「さば雲がでると雨」と言われています。

朝露がおりると晴れる

天気の良い朝には草や葉っぱにに露が降りていることがあります。

これは高気圧に覆われて天気が良くて、風のない夜に放射冷却がきいたときに地表面が冷やされて朝に露が発生します。

日中も高気圧圏内が続くことが多いことから「朝露がおりると晴れる」っていわれます。

八十八夜の別れ霜

八十八夜の別れ霜とは八十八夜(立春から88日)を過ぎたら霜が発生することがなくなり霜が降りるシーズンが終わりを告げることをいいます。

梅雨明け十日

「梅雨明け十日」という天気のことわざがあります。

梅雨明けしたあとの10日は安定した夏空が続くということが多いことから梅雨明け十日といわれます。

個人的には、梅雨明け直後ってそれまで雨ばっかりでじめじめしてた分、1年で一番爽やかな天気に感じます。

雷が鳴ると梅雨が明ける

梅雨の終わりになると日本付近に梅雨前線が停滞前線が停滞して雷が鳴りやすいので「雷がなると梅雨が明ける」といわれます。

太平洋高気圧が梅雨前線を押し上げたら梅雨明けになります。

ヒバリが高く昇ると晴れる

ヒバリが高く昇ると晴れると言われるのは、晴れた日は日射の影響で弱い上昇気流ができてヒバリがホバリングしやすい環境ができているためといわれています。

トビが高く飛ぶと晴れ

トビが高く飛んでいるのは太陽からの日射の影響でできる弱い上昇気流によるものです。

この弱い上昇気流ができるのは、高気圧圏内で天気が良い時なので「トビが高く飛ぶと晴れ」といわれています。

モズの高鳴き七十五日

「モズの高鳴き七十五日」は、モズの高鳴きが聞かれるようになってから75日後に霜が降りるという意味で農作業の目安とされてきました。

モズってどんな鳴き方するのか?等も下の記事で解説しています。

スズメが朝からさえずるのは晴れ

天気が良いと夜明けが早く見えるので太陽からの刺激を受けてさえずりはじめることから「スズメが朝からさえずると晴れ」といわれるようになったようです。

でも、晴でも雨でも天気に関係なく日の出の時刻ちょっと前頃になればスズメはさえずっているのが調査研究によりわかっているため「スズメが朝からさえずると晴れ」は正しくなさそうです。

天気のことは抜きにして「すずめがさえずれば朝」っていうのは正しそうです。

正しくないことの詳細は下の記事で解説しています。

クモの巣に露がつくと晴れ

天気が良くて放射冷却が効くときにはクモの巣に露がおりるので「クモの巣に露がつくと晴れ」といわれます。

霜がおりると晴れる

霜がおりる時は、高気圧に覆われていて天気がいい時なので日中もそのまま天気が良いことが多いのでこのことわざは正しいことが多いです。

朝霧は晴れ

夜間、高気圧に覆われて風が弱くて天気が良い時には放射冷却によって空気が冷やされて空気中にある水蒸気が霧となって朝まで残ります。

その後、日中は太陽の日差しにより気温が上昇して霧は消散して、天気が良くなるので「朝霧は晴れ」といわれています。

季節だと春や秋で、前線や低気圧通過により雨が降った後に移動性高気圧に覆われている時に起きやすいです。

雷三日

夏は気圧配置が変わりにくいため一度大気の状態が不安定になって雷が鳴りやすい場になると同じ気圧配置が3日程度続くため「雷三日」と言われます。

夏頃に使われる言葉です。

ひつじ雲がでると翌日雨が降る

ひつじ雲は、羊が牧場で群れているように見えるからひつじ雲といわていて、雲の種類で言ったら高積雲といい上空2~7キロにできる雲のことです。

ひつじ雲が現れた後に温暖前線や低気圧がやってきて雨が降ることがあるため「ひつじ雲がでると翌日雨が降る」と言われています。

波状雲が出ると天気が下り坂になる

波状雲は低気圧本体からはなれたところの上空の前線面にできます。

波状雲が見えたその後に温暖前線や低気圧本体の雨雲が近づくことがあることがあり、波状雲がでるとお天気が下り坂のサインとされることから「波状雲が出ると天気が下り坂になる」と言われています。

飛行機雲が消えないと雨、消えると晴れ

飛行機雲が消えない時と言うのは、上空に湿った空気が流れ込んでいる時になります。

これは低気圧が西から近づいてくることによって上空に湿った空気が先に流れ込んでくることによって、飛行機雲が消えにくくなり、天気が崩れる前触れとなることから「飛行機雲が消えないと雨」と言われています。

低気圧本体が近づくには時間があることもあって翌日雨になったりします。

上空の空気が乾燥していると飛行機雲が消えてしまいます。

上空に乾燥した空気が流れ込んでいる時は高気圧に覆われていることも多いため「飛行機が消えると晴れ」といわれるのです。

東風吹けば雨

低気圧本体が近づく前には反時計回りの風のため東風がふき、その後低気圧本体がやってくることによって雨が降るから「東風吹けば雨」といわれるようになったと言われています。

お茶碗のご飯粒が綺麗にとれると雨

「お茶碗のご飯粒が綺麗にとれると雨」は、低気圧が近づいて湿度が高くなりご飯粒がとれやすくなるといわれています。

カメムシが秋に多いと冬には大雪になる

「秋にカメムシが多いと冬は大雪になる」ということわざがあります。

でも、因果関係が明らかじゃなくて科学的な根拠はなさそうです。

カマキリが高い所に卵を産むと大雪になる

カマキリが高い所に卵を産めばその年は大雪に、低い所に卵を産めばその年は雪が少ないとされることから「カマキリが高い所に卵を産むと大雪になる」いわれています。

以前は「カマキリが高い所に卵を産むと大雪になる」が信じられてきましたが近年の調査研究によってカマキリの卵に雪の耐性があることがわかったことから否定的な意見が多くなっています。

雪が多い年は豊作(雪は豊年の瑞)

「雪が多い年は豊作」も「雪は豊年の瑞(しるし)」も同じ意味で雪が沢山ふれば豊作になるといわれています。

実際に、その年に降った雪の深さと作況指数(豊作か不作かの指数)を比較しましたが雪が多い年は豊作になるのか?というと必ずそうとは限らなさそうでした。

櫛のとおりが悪いと雨が降る

「櫛の通りが悪いと雨が降る」が言われる理由は諸説あって両極端なため科学的根拠に乏しいのかもしれないです。

雷が鳴るとおへそをとられる

雷がなるとおへそとられるよ~って昔から言われますがその理由はこんな感じです。

- 子どもに寝冷えなどでお腹をだして体調不良をしないようにするのを防ぐため

- おへそを隠すことで頭の位置が低くなり、雷から身を守るため姿勢を低くすることができるため

秋の夕焼け鎌を研げ

秋の夕焼け鎌を研げとは、「夕焼けが出ているから翌日は天気が良くなるので農作業のために鎌を研いで備えておきなさいね」という意味です。

日本の天気が西から東に変化することがこのことわざに影響しています。

一雨一度

一雨一度とは、雨が降るごとに気温が1℃下がるという意味で、季節でいうと秋に使われることわざです。

秋は高気圧と低気圧が交互にやってきます。

この低気圧の通過に伴って雨が降って1度ずつ気温が下がっていくのを「一雨一度」って言います。

そしてまた高気圧がやってきて天気が良くなり、その後低気圧が通過して雨が降って気温が下がってというのを繰り返して段々と秋が深まっていきます。

二百十日、二百二十日

二百十日、二百二十日とは、立春から数えて二百十日が9月1日、二百二十日が9月11日頃になります。

9月1日、9月11日頃は昔から勢力の強い台風がやってくる「農家の厄日」とされてきました。

お茶が美味しいと晴れ

移動性高気圧に覆われていると空気が乾燥しているので、寝ている間にカラカラになった喉を潤すお茶は美味しいって感じます。

高気圧に覆われているから大体日中も天気がいいので「朝お茶が美味しいと晴れ」といわれています。

月夜の大霜

月夜の大霜とは、晩秋~春くらいに霜がおりる時期にいわれていることわざで月がしっかりとみえて輝くような晴れた夜には霜が沢山おりるので注意しましょうという意味です。

ちなみに月の形はなんでもよくて、単に月が見えていればいいです。

霜が降りるときの気象条件は、朝に霜がおりるときは、高気圧圏内で良く晴れてて、風のない夜に放射冷却がきいたときなんです。

霜が降りるときは、高気圧圏内の時で、大体月も良く見えてるので今回のことわざのように言われるようになったってことですね。

霜柱が立つと晴れ

霜柱は、天気がよくて風も弱いような放射冷却が良く効く夜にできやすいです。

反対に風が吹いていたり、曇っていたりすると地表面がしっかり冷えなくて霜柱は発生しにくいです。

天気図なんかでいったら高気圧に覆われているようなときってことになるため、朝に霜柱ができているような時には日中も大体天気が良いため「霜柱が立つと晴れ」と言われるようになったと考えられます。

春の北風は晴れ

春はこの高気圧と低気圧が交互にやってくる季節です。

低気圧が通過した後には雨が降りますが、高気圧がやってくると晴れてきます。

そして、低気圧が通過後に、高気圧が近づいてくると北風になり、その後高気圧に覆われて天気が良くなります。

このことから「春の北風が吹くと晴れ」といわれるようになったのです。

夏の南風は晴れ

梅雨が明けると、太平洋高気圧が発達して日本列島まで張り出してきて夏の天気となります。

日本付近は南側に太平洋高気圧、北側に低気圧となって南高北低型と呼ばれる夏の気圧配置となります。

夏の気圧配置となった場合には、太平洋高気圧に覆われて緩やかな南寄りの風が吹いて晴天となることが多いことから「夏の南風は晴れ」と言われています。

ひつじ雲やうろこ雲が地震の予兆とされる

ちょっと番外編っぽいですが、ひつじ雲やうろこ雲が空にでていたら地震の予兆とされたりすることがあります。

いわゆる地震雲なんじゃない?ってことが言われたりしますが地震の前兆にはなりえないです。

下の記事に気象の研究者や地震の研究者の見解を載せていますが雲と地震には因果関係がないと考えられています。

3月はライオンのようにやってきて子羊のように去っていく

イギリスの天気のことわざで、3月に低気圧による春の嵐がくればライオンのように荒れた天気になって、そのあと移動性高気圧がやってくれば子羊のように穏やかな天気になることから「三月はライオンのようにやってきて子羊のように去っていく」と言われています。

漫画「3月のライオン」もこのことわざから由来しています。

まとめ

今回の内容についてまとめました。

- 天気のことわざ(観天望気)は、昔の人の知見が現在まで引き継がれてきている

- 科学的な根拠に基づいてるものもある

- 現在でも通用するものが結構あるので一通り覚えておくと日常の天気の変化を楽しめます

以上が、「天気のことわざ(観天望気)一覧を意味付きで解説します」でした。

読んでいただきありがとうございました。

コメント

[…] https://yutakani-nikki.com/2022/07/08/list-of-weather-sayings/ […]