こんにちは!のぶやんです。

今回は、関東地方で春一番が吹くときの天気図ってどんななのか?

春一番の天気図には特徴はあるのか?解説していきます。

僕の簡単なプロフィールです。

- 気象予報士

- 家族だんらんが好き

春一番とは?

春一番とは、冬から春に移り変わる時期に、初めて吹く暖かい南寄りの強い風のことをいいます。

冬から春に移り変わる時期は、立春(2月4日ごろ)~春分(3月21日ごろ) と気象庁で決めています。

春一番に後続する南寄りの強風を春二番、春三番と呼んだりします。

「春一番」は季節がもうすぐ春だよ、とという季節のたよりであるとともに、災害に注意してねという災害予防の情報でもあります。

春一番という言葉が使われるようになったのは、1859年(安政6年)2月13日に五島列島沖に漁に出た長崎県の壱岐郷ノ浦の漁師が強い突風にあって全員遭難しました。

このことから郷ノ浦の漁師の間で春のはじめの強い南風のことを春一番とか春一というようになったのがはじまりです。

1950年代後半くらいからマスコミで使用されるようになり一般的に使用されるようになりました。

以上から、災害のおそれもあるので災害予防の情報っていうのも忘れないでくださいね!

ちなみに、春一番の起源となった壱岐では、「春一番の塔」が建てられて観光スポットになっています。

また、「春一番風のフェスタ」というお祭りもあるみたいです。

関東地方で春一番が吹いた時の天気図は?特徴はあるの?

春一番が吹いたとされるには、各地域で基準を決めています。

今回は関東地方での春一番が吹いたとされる時の基準を見ていきましょう。

気象庁が公表している春一番の基準はこのようになっています。

関東地方における「春一番」は、下記事項を基本として総合的に判断して発表しています。

- 立春から春分までの間で、

- 日本海に低気圧があり、(発達すれば理想的である。)

- 関東地方における最大風速が、おおむね風力 5(風速 8m/s)以上の南よりの風が吹いて、昇温した場合。

一つ目の要件は立春から春分の間としています。

年によって異なりますが、立春とは大体2月4日頃で、春分は3月20日頃になるので、毎年2月4日頃~3月20日に春一番は吹きます。

2つ目に日本海に低気圧があることも挙げられています。

これは低気圧は反時計回りなので、日本海に低気圧がある場合に関東付近は南風が吹きやすくなりますね。

さらに低気圧が発達していると理想的だというのも強い南風が吹きやすく、南から暖かい空気が流れやすいからだと考えられます。

3つ目に8m/sの南よりの風が吹いて気温があがった場合としています。

ちなみに南寄りの風とは南西~南東にばらついている風のことをいいます。

ただ、この3つの要件は「基本として」とか「総合的に」と書いていますので、完全に当てはまらなくてもおおよそ当てはまっていれば春一番ってことで発表しているようです。

春一番が吹いた時の天気図の特徴ですが、実際にこのあとの天気図を見てみるとわかりますが、低気圧の中心は必ずしも日本海にあるとは限りません。

あと低気圧自体は発達している低気圧が多いですが、そこまで発達していない場合もあります。

でも、低気圧との気圧差が大きくて関東付近は等圧線が混んでいて南よりの暖かい風が吹いて、気温が上がりやすい天気図になっています。

気象庁の日々の天気図がある2002年の天気図から春一番の吹いた年の分をもってきました。

関東地方では、2002年以降、2012年・2015年以外は毎年春一番が吹いていてほぼ毎年春一番は吹いているってことですね。

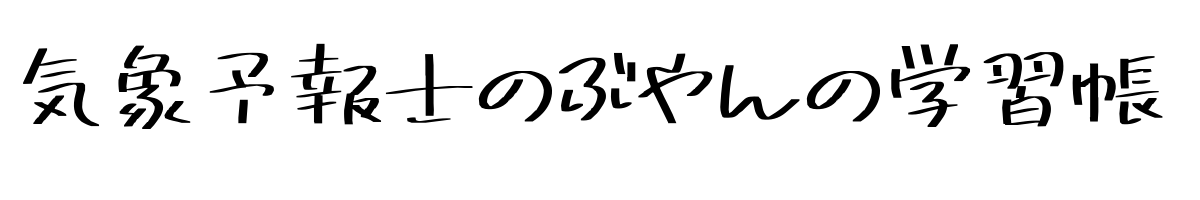

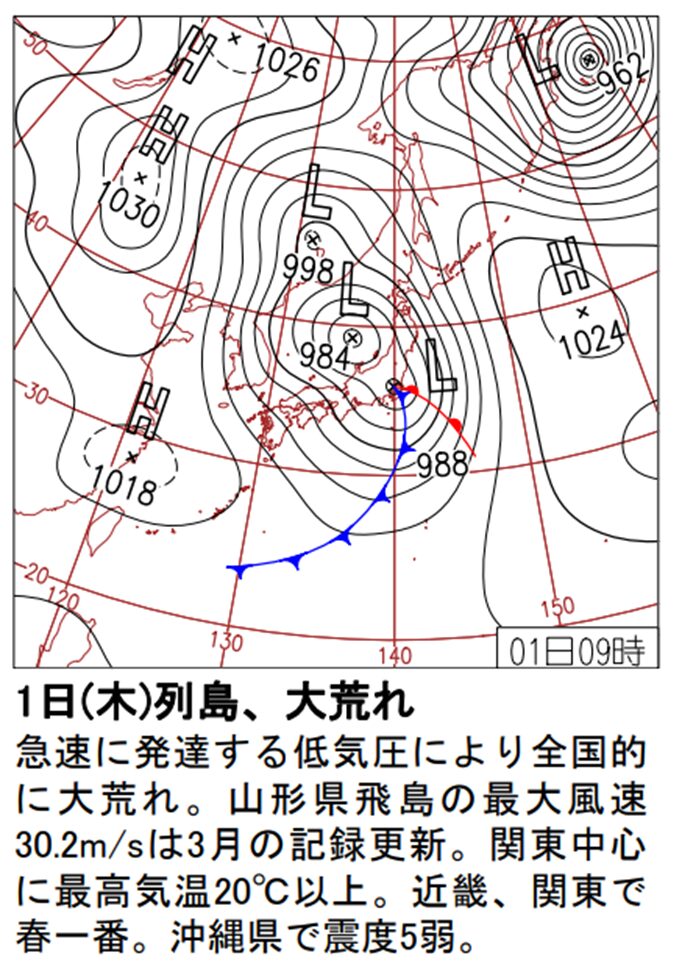

2023年3月1日

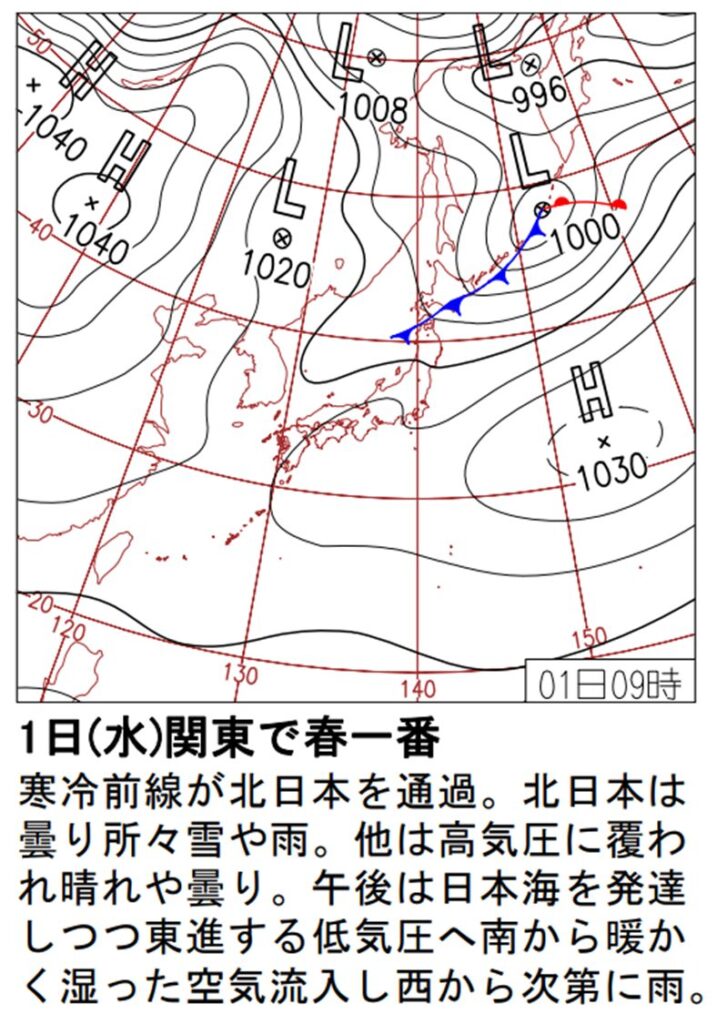

2022年3月5日

2021年2月4日

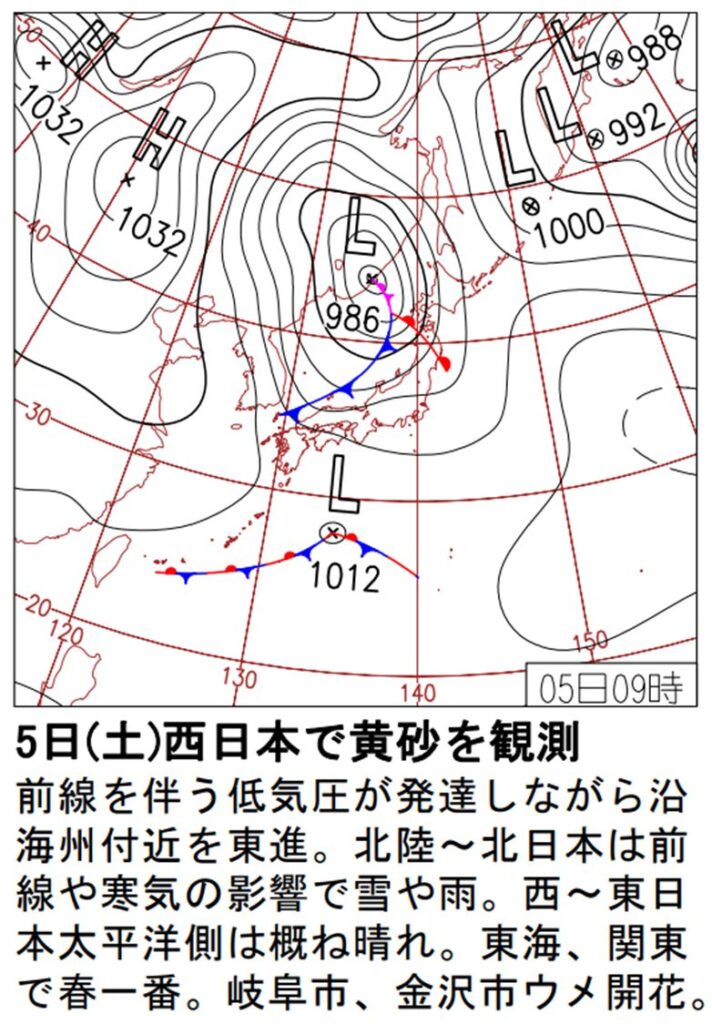

2020年2月22日

2019年3月9日

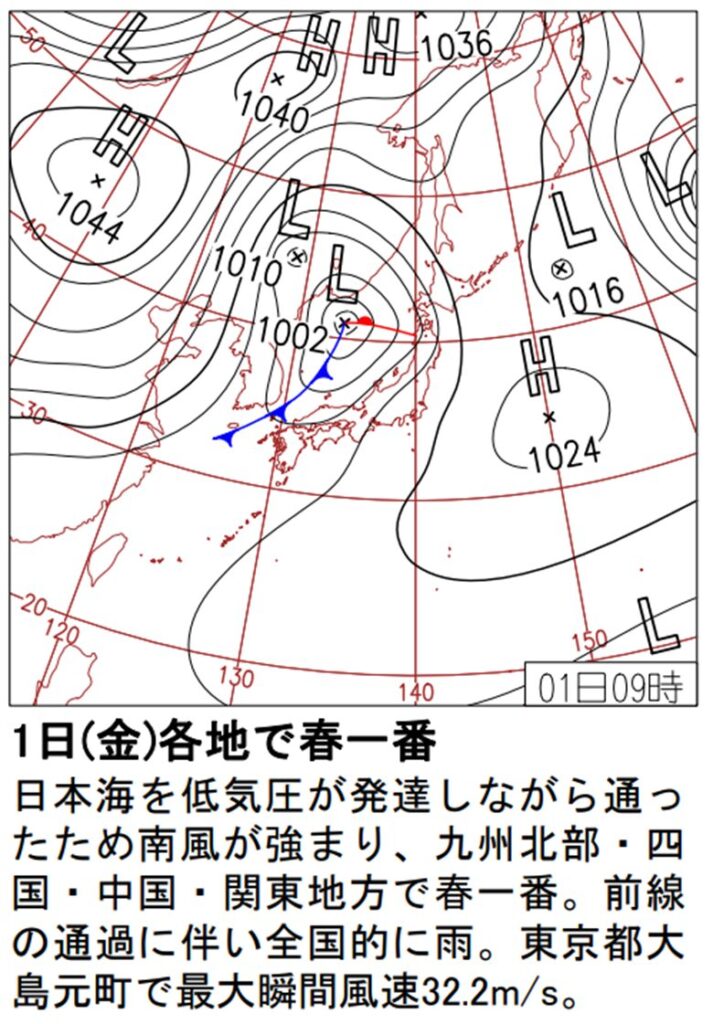

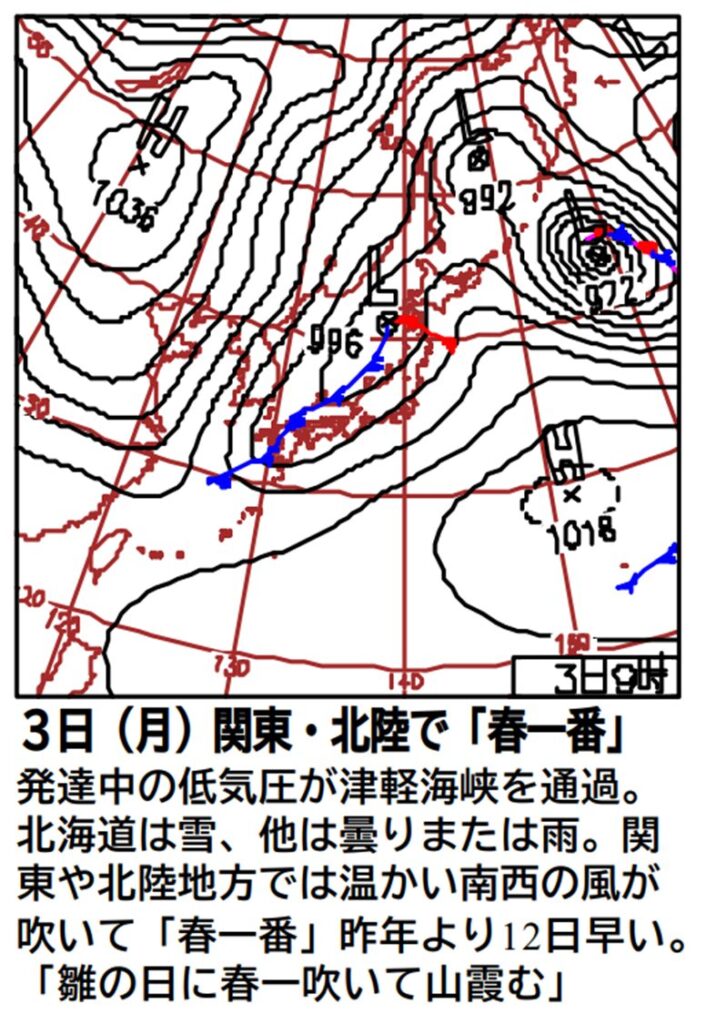

2018年3月1日

2017年2月17日

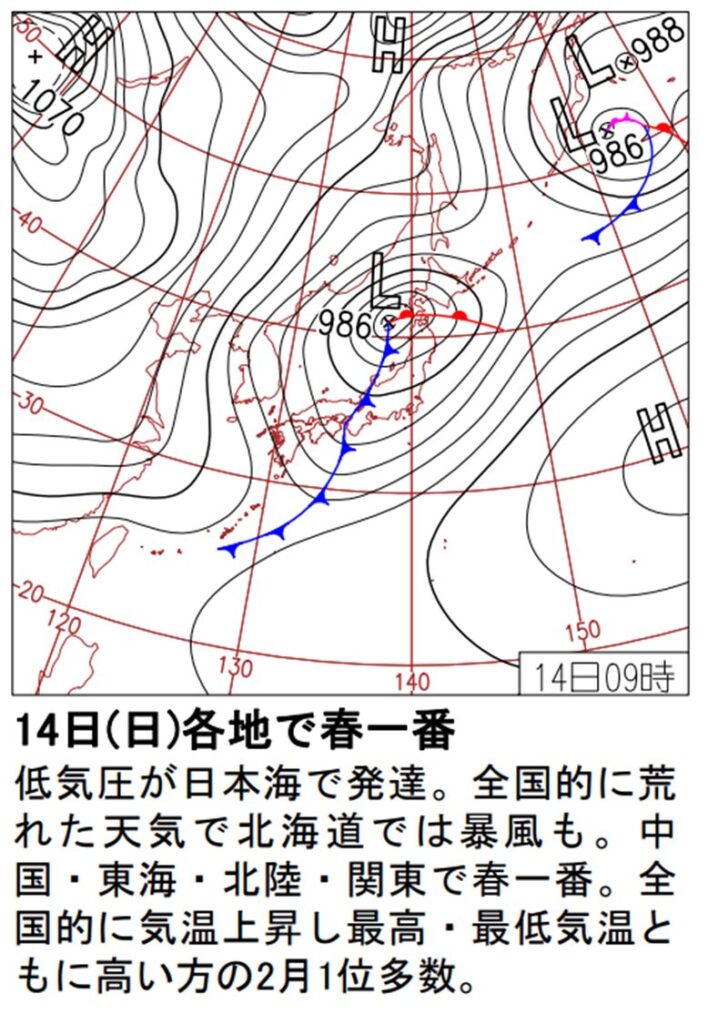

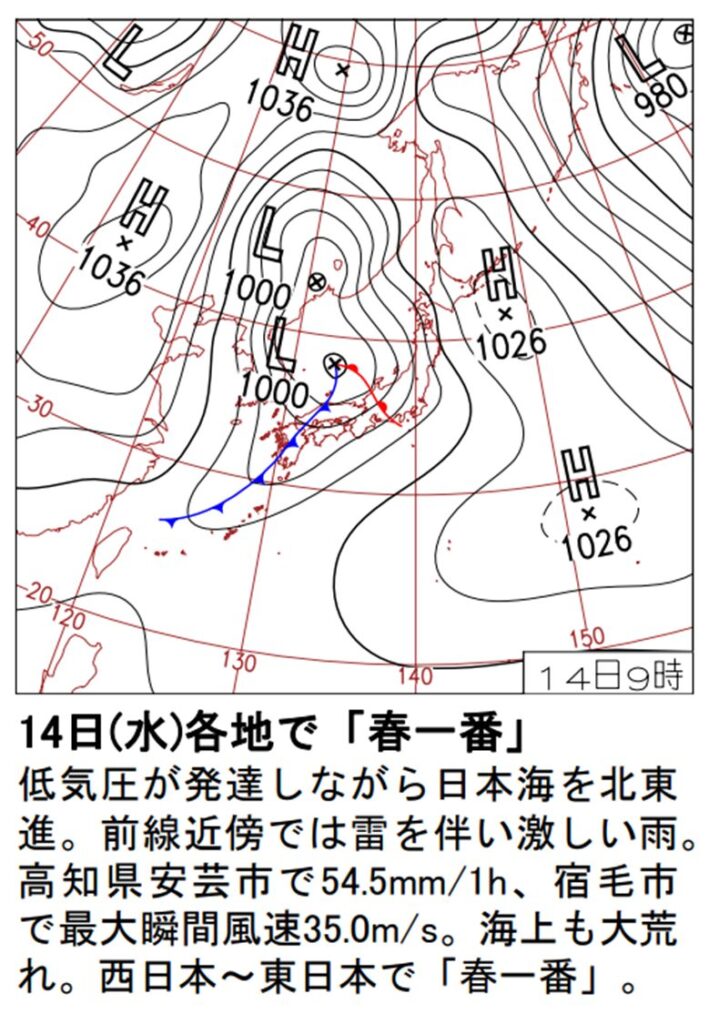

2016年2月14日

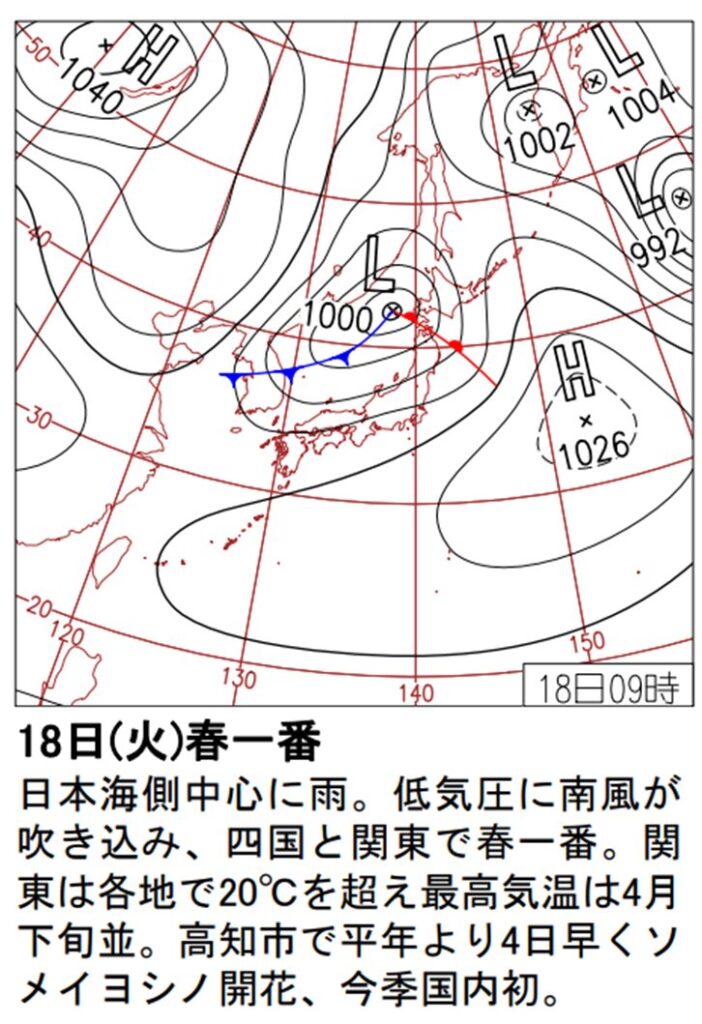

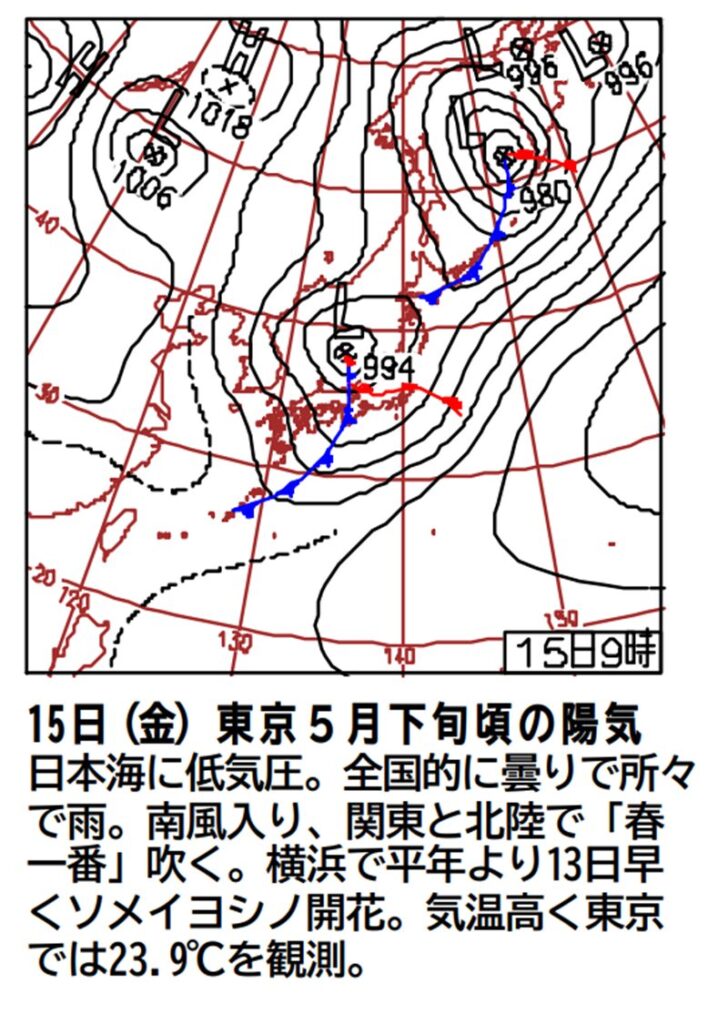

2014年3月18日

2013年3月1日

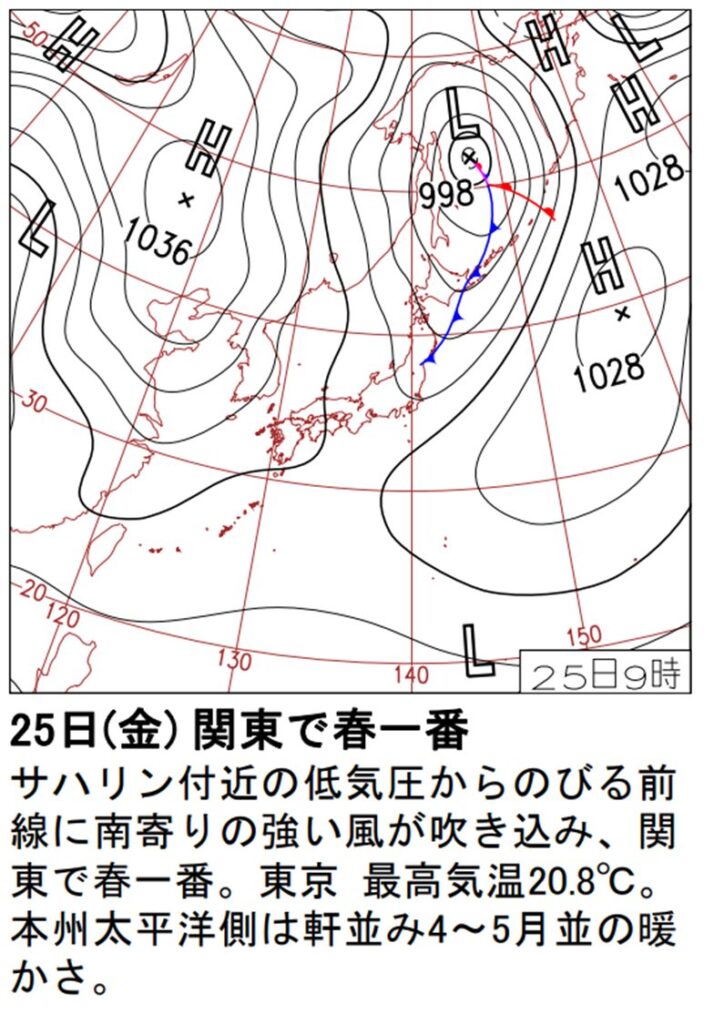

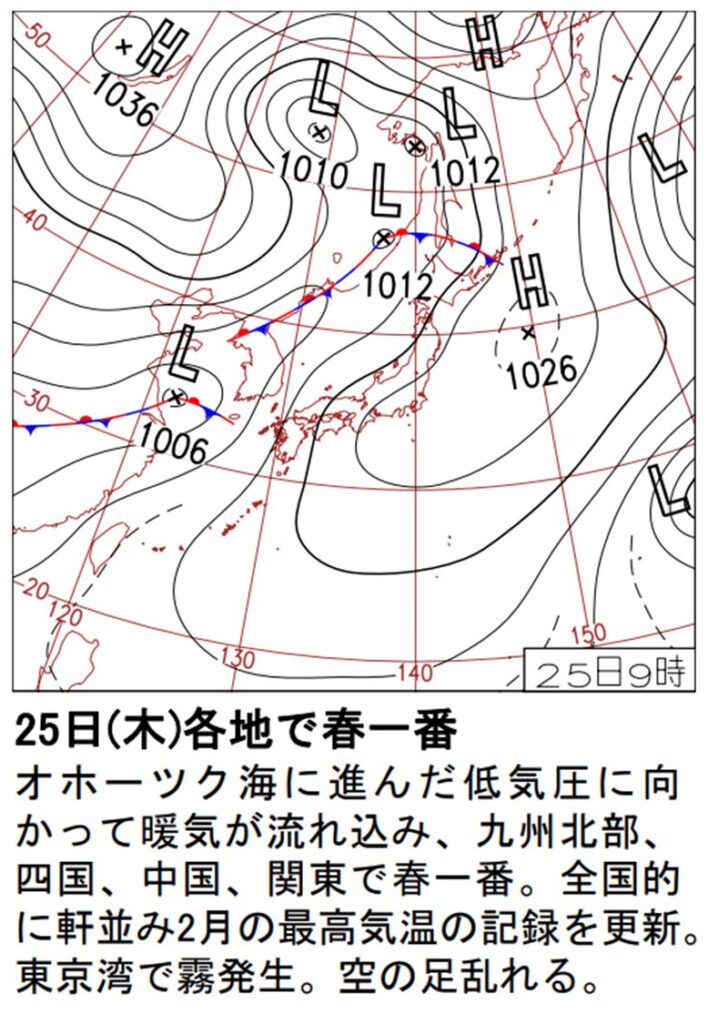

2011年2月25日

2010年2月25日

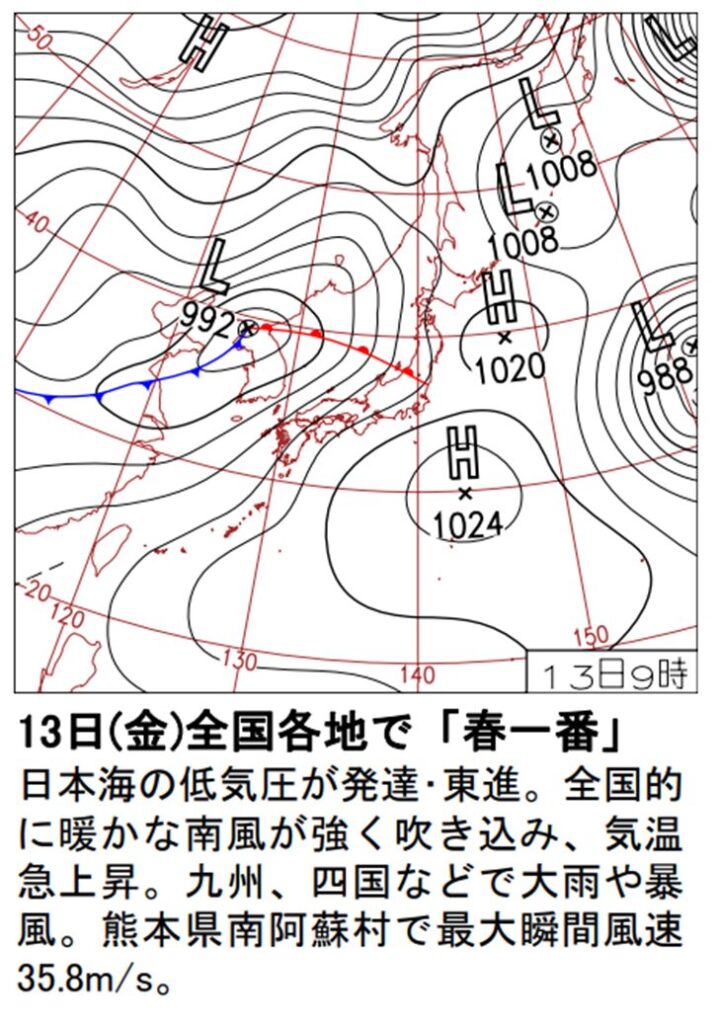

2009年2月13日

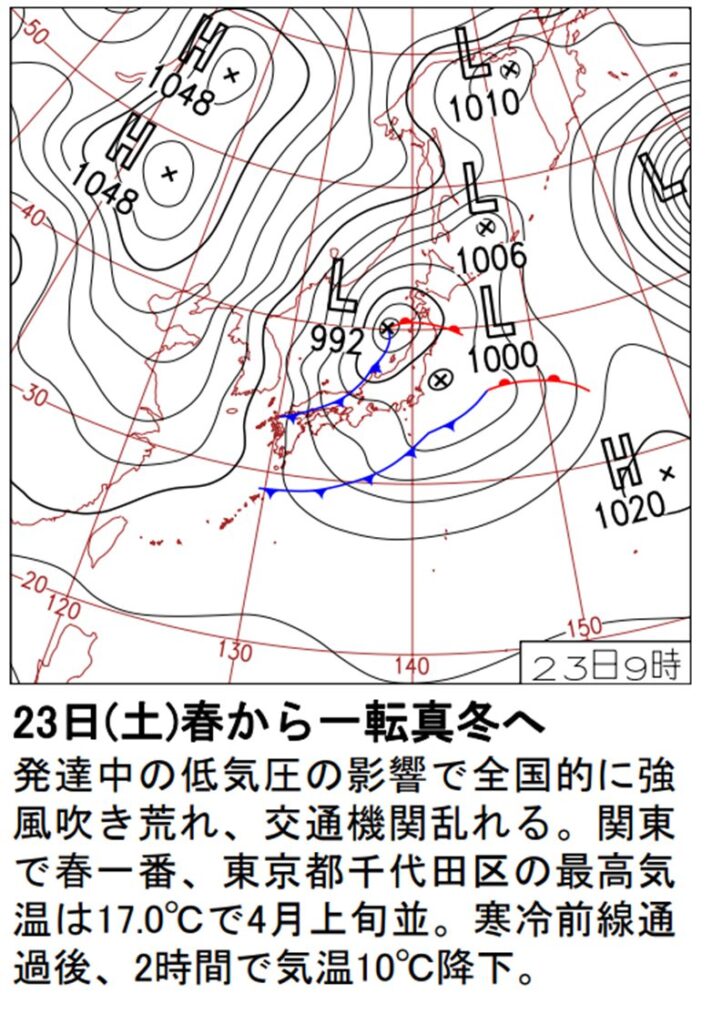

2008年2月23日

2007年2月14日

2006年3月6日

2005年2月23日

2004年2月14日

2003年3月3日

2002年3月15日

まとめ

今回の内容についてまとめました。

- 春一番とは冬から春に移り変わる時期に、初めて吹く暖かい南寄りの強い風のこと

- 関東で春一番が吹くときの目安は、立春から春分までの間で、日本海に低気圧があり、関東の風が8m/s以上の南寄りの風が吹いて、気温が上がった時

- 関東で春一番はほぼ毎年吹いていて、天気図上の特徴は日本海か日本海付近に低気圧の中心があって、等圧線が混んでいてあたたかい南風が吹きやすくなっている

以上が、「春一番が吹いた時の天気図とは?特徴は?|関東地方」でした。

読んでいただきありがとうございました。